| PRÉSENTATION |

Le

lancement d’une revue francophone du Pacifique

présuppose

une acceptation, exprimée par le mot de

« confluence », de la convergence

de sources

multiples, de la confrontation de langues multiples, un respect pour

leurs diversités, l’attitude de recevoir et en

même

temps la volonté de donner. Au moment où, dans

l’histoire du monde, les images médiatiques

semblent

bâtir une nouvelle culture régie par la

fascination de

l’instantanéité et priver le dire de

tout contenu

de sens au profit d’une efficacité

immédiate, Confluence

veut affirmer la confiance renouvelée dans la dimension

d’ouverture à la vérité de

la parole et de

la création artistique.

Dans ce titre, l’accent est

mis sur la persistance de ce qui s’échange et se

mêle sans se perdre, comme les rivières

d’eau douce

qui gardent longtemps leur spécificité avant de

converger

et de s’identifier aux vastes étendues marines. Il

y a

là l’indication d’une forme

d’hospitalité et d’amitié,

une image qui

donne à penser comme toute image véritable, qui

n’oublie pas les remous et les entrelacs dont elle tire son

existence. La fidélité aux sources diverses, le

goût des croisements féconds et la reconnaissance

des

apports mutuels, définissent le programme de Confluence.

Les

différentes provenances des contributions et

l’ouverture

à d’autres espaces, (l’océan

Indien,

l’océan Atlantique, les Antilles,

l’Europe

« aux anciens parapets ») vont

sous le signe de

l’amitié et de la volonté de partage.

Cette

volonté a été récemment

affirmée par

des écrivains comme Le Clézio, Gary Victor,

Edouard

Glissant qui, reprenant l’indication de Goethe

d’une

« littérature

universelle », prônent

le renouveau d’une

« littérature-monde »

comme antidote aux

enfermements ethniques. Faisant de la langue française le

lieu

de cette convergence, la revue entend développer une

« pensée-monde »,

ouverte aux esprits

bienfaisants et aux saveurs salines du vent océanique. Elle

ne

refusera en aucun cas l’apport d’autres langues,

signes des

épreuves de l’histoire si riche et si

contrastée

dans le Pacifique et dans les autres pays d’outre-mer, elle

essaiera d’abord de les penser.

☐ Riccardo Pineri, Rédacteur

en chef |

|

| SOMMAIRE |

DE LA CULTURE

- Raphaël

Confiant, Elégie

pour une langue qui se meurt …

- Jean

Guiart, Réflexion

sur la « culture »

- Bruno

Pinchard, Passage

d'océan, essai d'ontologie marine

- Riccardo

Pineri, Penser la

culture avec René Girard

- Jean-Louis

Bentajou, La vague de

Matisse, la vague de Raiatea

- Kehauri

Tane, La culture, quel

beau mot ! Te mahara, e reko reka roa hoki teie !

- Bruno

Saura, Hommage

aux ancêtres et revendications aristocratiques en

Polynésie française : la

célébration

de soi

- Jean-Noël

Chrisment, La mesure

dévoilante prise

- Gérard

Barthoux, La culture,

conquête individuelle ou héritage

collectif ?

- Jean-Claude

Teriierooiterai, Peu,

hiro'a, ta'ere, tumu — quels mots pour

« culture » ?

- Daniel

Margueron, Les

mutations culturelles en Polynésie

française : points de vue occidentaux

- Yves

Haupert, Langage de

l'internet, évolution ou révolution ?

TRADUIRE

- I mari del Sud, Cesare

Pavese

- Les mers du Sud, trad.

française par Riccardo Pineri

- Te hiti tai i to'a, trad.

tahitienne par Hiriata Millaud

- Un rauti tama'i, ancien chant de guerre, par

Vahi Sylvia Tuheiava-Richaud

NOTES DE

LECTURES

Hommage

à Greg Dening

- Jacques

Bayle-Ottenheim, Stèle

pour un beachcomber

- Greg

Dening, Mes chers amis

des îles Marquises, kaoha ! Friends of Fenua 'enata,

kaoha ! Te tekao paona o Greg Dening

- Robert C.

Suggs, A

fascinating story but never an historical account or a contribution to

Marquesan ethnography ; Compte-rendu de

« Souvenir d'un

vieux Normand, Récit de ma vie d'aventures et de navigation

» de William Leblanc

- Robert

Koenig, Oma'i et le

baron de Münchhausen à Tahiti et à

Panama …

|

|

|

Le

réel quelquefois désaltère

l'espérance.

C'est pourquoi contre toute attente, l'espérance survit.

☐ René

Char, La parole en

archipel |

CONFLUENCE

Littératures, arts, anthropologie,

philosophie

Revue océanique d'expression

française

Langues

Le français demeure la langue

vernaculaire centrale.

Mais

la revue donnera toute son importance à d'autres langues,

« nationales » ou

« régionales », aux

langues

européennes (anglais, espagnol, italien, breton, occitan,

corse,

etc) ainsi qu'à d'autres langues

extra-européennes

(créole, tahitien, marquisien, langues kanakes, etc). La

polyphonie et l'apprentissage des nuances dans les couleurs guident

notre travail. La section centrale « Traduire »

sera le

lieu idéal de cette confrontation du multiple.

Collaborateurs

Une

revue est d'abord l'espace de la mise en œuvre de la philia,

du

savoir que donne l'amitié. Mot conducteur de toute la

pensée occidentale, l'amitié est

également le lieu

du partage des questions qui doivent réunir dans une

confrontation exigeante les différentes cultures.

Parution

Nous envisageons la parution de deux

numéros par an, d'environ 150 pages par numéro.

Cette revue

paraîtra en ligne sur le site de la maison

d'édition Haere Po de Tahiti.

Si

la nécessité se fait sentir, nous envisageons le

tirage

de certains numéros dans une édition papier.

Comité

de lecture

Directeur

de la publication, représentant les éditions

Haere Po

Robert Koenig

Rédacteur

en chef

Téléchargement

1) se

rendre sur le site des éditions Haere Po,

à l'adresse suivante : http://www.haerepo.com/gratuit.html

2) suivre la

procédure indiquée au premier paragraphe de la

colonne à droite de la page.

|

|

| mise-à-jour : 25

février 2009 |

|

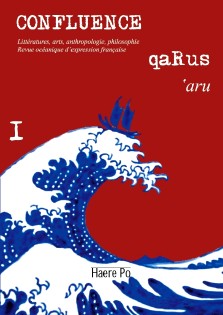

L'arrivée des

premiers Tahitiens sur la dernière vague du Japon,

d'après une céramique d'Andreas Dettloff

(2006, collection privée) |

|

|

|

|