|

Les

mille automnes de Jacob de Zoet / David Mitchell ; traduit de

l'anglais par Manuel Berri. - Paris : L'Olivier, 2012. -

701 p. : ill. ; 22 cm.

ISBN

978-2-87929-761-3

|

|

Et

par-delà la porte-de-terre, songe

Jacob, s'étend

l'empire cloîtré.

☐ p. 42 |

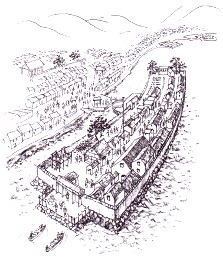

Petit port de pêche au creux d'une baie

à l'ouest de

l'île de Kyūshū, Nagasaki commence à se

développer

dans la seconde moitié du XVIe

siècle avec l'arrivée de missionnaires

(François

Xavier) et de commerçants portugais. Très vite

perçue comme une menace, l'ouverture est alors

contrôlée, puis réprimée

avec une

brutalité croissante. Un siècle plus tard, les

Néerlandais négocient un accord avec le pouvoir

exercé localement par le clan Tokugawa pour y

établir une

présence exclusivement commerciale, proscrivant avec rigueur

tout prosélytisme chrétien. En 1641, la Compagnie

des

Indes Orientales — V.O.C. — est

autorisée

à s'implanter sur l'île artificielle de Dejima

(出島) dans

le port de Nagasaki où elle dispose d'entrepôts,

de

bureaux et de locaux fonctionnels. Après la faillite de la

Compagnie en 1798, la présence néerlandaise

à

Dejima s'est maintenue jusqu'en 1857.

Les

mille automne de Jacob de Zoet

s'inscrit dans les grandes lignes de cette histoire en se concentrant

sur les années 1799 et 1800. Les protagonistes et les

péripéties qu'ils affrontent éclairent

le dialogue

qui cherche à s'établir entre deux mondes.

Côté japonais, les premiers rôles sont

occupés par des interprètes dont la mission

première est de rendre accessibles aux élites

dirigeantes

ce qu'ils pensent être le meilleur des connaissances de

l'Occident — à l'image de la traduction

du

traité d'Adam Smith The

wealth of nations, objet

de bien des convoitises ; sur l'autre bord, Jacob de Zoet se

risque, en violation de consignes impératives, à

forcer

l'obstacle de la langue de ses interlocuteurs. Plus grave, il

s'éprend d'une jeune japonaise — Aibagawa

Orito — qui est autorisée à se

rendre à

Dejima pour y enrichir ses connaissances médicales

auprès

du docteur Marinus, habile praticien, lecteur de Diderot et

féru

de botanique.

Le romanesque a donc sa part dans ce

récit — pendant que les acteurs

du commerce et

du pouvoir intriguent pour faire prévaloir leurs

intérêts les plus sordides quelques

hommes et une

femme tentent, parfois maladroitement, de frayer la voie menant

à d'incertaines mais prometteuses rencontres. Comme sur une

scène de théâtre, les deux trames se

mêlent

à Dejima, île vouée aux

échanges ; mais “ … les

rendez-vous clandestins, et encore moins les romances clandestines,

sont choses impossibles en ces lieux ”

(p. 91).

| ❙ |

David

Mitchell est né en 1969 à Southport, dans le

Lancashire.

Il a vécu plusieurs années au Japon et a

enseigné

l'anglais à Hiroshima. Pour le New Yorker,

qui le compare à Vladimir Nabokov et à

José

Saramago, David Mitchell est “ l'un des rares

écrivains dont le don pour l'artifice est proprement

surnaturel ”. |

|

| EXTRAIT |

« J'en conclus »

— Yoshida

Hayato, l'auteur encore vaillant d'une savante monographie portant sur

l'âge véritable de la Terre, scrute son auditoire

constitué de quatre-vingt voire quatre-vingt-dix

érudits — « que cette

croyance

communément répandue selon laquelle le Japon est

une

imprenable forteresse n'est qu'une dangereuse illusion. Honorables

académiciens, notre pays n'est plus qu'un corps de ferme

délabré dont les murs s'effritent et le toit

s'écroule, et que ses voisins

convoitent. » Une

maladie des os ronge Yoshida : projeter sa voix dans l'immense

Salle aux soixante tatami est

épuisant. « Au nord-ouest de notre pays,

à une

demi-journée de traversée depuis l'île

de Tsushima,

vit l'orgueilleux peuple de Corée. Qui pourra oublier les

provocations inscrites sur les étendards que leur

dernière délégation

exhibait ?

" Inspectorat des dominions " et " Nous

sommes la

pureté ", ce qui, évidemment, implique "

Et pas

vous " ! »

Plusieurs

érudits manifestent leur accord en maugréant.

« Au

nord-est s'étend le vaste domaine d'Ezo, pays des farouches

Aïnu et de ces Russes qui ont cartographié nos

côtes

et prétendent que Karafuto leur appartient. Sakhaline,

nomment-ils-cette île. Voilà

déjà douze ans

qu'un Français, un

certain … »

— les lèvres de Yoshida

s'apprêtent à

prononcer le patronyme —

« … La

Pérouse, a baptisé de son nom le

détroit qui

sépare Ezo de Karafuto ! Les Français

toléreraient-ils l'existence d'un détroit Yoshida

au

large de leurs côtes ? »

L'argument, qui fait

mouche, est salué. « Les récentes

incursions

menées par les capitaines Benyowsky et Laxman sont

annonciatrices d'un avenir proche dans lequel les Européens

en

errance ne se contenteront plus de réclamer des vivres, mais

demanderont à établir des comptoirs commerciaux,

des

quais de débarquement, des réserves, des

fortifications

pour leurs ports, des traités inégaux. Les

colonies

pousseront comme du chiendent. Seulement alors comprendrons-nous que

notre imprenable forteresse n'était qu'une vue de l'esprit

et

que nos mers ne sont pas les " infranchissables

douves " que

l'on croyait, mais plutôt, comme l'écrivait mon

collègue visionnaire Hayashi Shihei, " une route

océane dépourvue de frontières qui

relie la Chine,

la Hollande et le pont Nihonbashi d'Edo ". »

☐ pp. 301-302 |

|

| COMPLÉMENT

BIBLIOGRAPHIQUE |

- « The

thousand autumns of Jacob de Zoet »,

London : Sceptre, 2010

- « Les

mille automnes de Jacob de Zoet », Paris :

Points (P2948), 2013

|

|

|

| mise-à-jour : 23

janvier 2019 |

|

|

Dejima (p. 30)

|

|

|

|

|