|

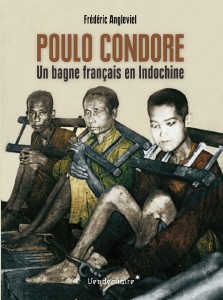

Poulo

Condore : un bagne français en Indochine /

Frédéric Angleviel. - Paris :

Vendémiaire,

2020. - 195 p. ; 20 cm. - (Chroniques).

ISBN 978-2-36358-340-6

|

|

Implanté sur un

archipel en mer de Chine (à près de 200

kilomètres

au sud du delta du Mékong), le bagne de Poulo Condore a

été créé en 1861 par

l'administration

coloniale française pour y accueillir des

condamnés

locaux, ce qui le distingue radicalement du bagne de Guyane ou

de

celui de Nouvelle-Calédonie ouverts aux

condamnés

originaires de la Métropole et, plus largement, de ses

dépendances coloniales.

L'essai de

Frédéric Angleviel s'appuie largement sur les

archives

publiques et privées (dont une part a

été

détruite lors d'une révolte en 1945), et sur les

travaux

d'historiens et chroniqueurs locaux. La démarche met en

lumière la vocation explicite du bagne : inspirer

la

terreur à tout opposant potentiel. Mais cette

stratégie

comportait un écueil : conçu pour

éradiquer les diverses formes d'opposition au pouvoir

colonial

(nationalisme et, plus tard, communisme), Poulo Condore s'est

rapidement transformé en sanctuaire puis en centre de

formation

révolutionnaire. Au fil du temps on y voit passer les

grandes

figures — Pham Van Dong, Ho Chi Minh, le

futur

général Giap, … 1 — d'une

opposition qui, au prix de décennies de combats,

libérera le pays.

Alors

même qu'ils s'employaient quotidiennement à mettre

en

œuvre une politique inhumaine de terreur, les dirigeants du

bagne

menaient une vie confortable : logements agréables,

domesticité réquisitionnée

à très

bon compte … On pouvait se permettre de

faire venir

à grands frais depuis Saigon la glace destinée au

champagne servi lors des raouts de l'administration. L'île

comptait même une maison d'accueil pour les hôtes

de

passage ; c'est là que Camille Saint-Saëns

acheva du

20 mars au 19 avril 1895 son opéra Brunehilda !

Après

la défaite française, Poulo Condore ne fermera

pas ses

portes. Entre 1954 et 1975, la République du Vietnam (Sud) y

enferme ses opposants dans des conditions encore alourdies

par l'appui technique de son allié

américain. Puis

le Vietnam réunifié prend la relève,

jusqu'à la fermeture définitive en 1995.

Dans

l'esprit des Vietnamiens, l'île de Poulo Condore est depuis

longtemps tristement célèbre. Aujourd'hui, elle

est

considérée comme un vestige témoignant

d'une

période historique très mouvementée

pour le peuple

vietnamien. Elle était considérée

comme un

“ enfer sur terre ”, un terrible

régime

pénitentiaire mis en place par les colons

impérialistes

et un lieu de détention pour les révolutionnaires

vietnamiens. L'île est également un symbole

immortel de la

volonté indomptable des grands hommes du pays. 2

| 1. |

Frédéric Angleviel

évoque brièvement l'Annamite

Kydong, “ instigateur d'un mouvement

insurrectionnel ”, “ condamné

pour crime de

haute trahison et embarqué pour le bagne de Poulo

Condore ”, La Gazette du Village (14

novembre 1897) — texte cité p. 86.

Ky Dong

(ou Nguyen Van Cam, 1875-1929) était un héros de

la

résistance nationaliste. Il n'a semble-t-il jamais

été transporté à Poulo

Condore, mais

à la Guyane ou, plus vraisemblablement, en

Nouvelle-Calédonie d'où il aurait

été

transféré à Tahiti puis aux

îles Marquises

où il faisait office d'infirmier

bénévole et

où il s'est lié avec Paul Gauguin à

l'arrivée de ce dernier sur l'île d'Hiva Oa en

1901. |

| 2. |

“ Exposition Poulo Condore

à travers les archives ”, Agence vietnamienne

d'information, 18 novembre 2013

— texte cité p. 167 |

|

| EXTRAIT |

Dès

1911, le Conseil colonial, constatant l'augmentation du nombre de

détenus dans toute l'Union et

“ l'insuffisance ou

l'insalubrité des locaux

pénitentiaires ”,

souligne que le pénitencier des Poulo Condore est

“ suffisant pour recevoir le trop-plein de la prison

centrale ”. D'autant qu'il

“ serait très

facile d'y augmenter les locaux existants ; on y trouve du

sable,

des moellons, le pénitencier confectionne des briques et de

la

chaux ; la main d'œuvre y est nombreuse et

gratuite ” 1.

Le gouverneur par intérim reprend à son compte ce

discours et indique qu'il faudra, pour ce faire, la participation des

autres parties de l'Union.

Cinq ans plus tard, entre 1916 et

1917, le bagne n° 2 est construit par les prisonniers

à

la droite du bagne historique. Il comprend, sur 1,3 ha, 12 salles

similaires. Initialement “ camp des

lettrés

annamites ”, il regroupe les prisonniers politiques

exemptés de travail. C'est dans trois des immenses salles du

bagne n° 2 qu'ultérieurement furent

concentrés

dans leur grande majorité les détenus politiques

communistes et nationalistes des années 1930. Jean-Claude

Demariaux put y observer, une nuit de1936, le futur premier ministre

Pham Van Dong, condamné au bagne en 1929, faire un cours

d'économie politique à ses compagnons de

détention.

“ Le

bagne n° 2 a été la grande

pépinière anti-française du Viet-Minh,

dans les

années fiévreuses de 1934 à

1945 : le vase

clos des révoltes contre notre drapeau. ” 2

☐ pp.

43-44

| 1. |

Procès

verbaux du Conseil colonial de la Cochinchine, session ordinaire 1911,

Deuxième séance du 6 août […] |

| 2. |

Jean-Claude

Demariaux, “ Les secrets des îles Poulo

Condore ” (1956), p. 92 |

|

|

| COMPLÉMENT

BIBLIOGRAPHIQUE |

- Jacques

Brulé, « Poulo

Condore », Saigon : Imprimerie des

T.F.E.O., 1947

- Jean-Claude

Demariaux, « Les secrets des îles

Poulo-Condore, le

grand bagne indochinois », Paris : J.

Peyronnet, 1956

- Maurice

Demariaux, « Poulo-Condore,

archipel du Vietnam : du bagne historique à la

nouvelle

zone de développement économique »,

Paris : L'Harmattan, 1999

- Anna

Moï, « Riz noir »,

Paris : Gallimard, 2004

- Frank

Sénateur, Paul Miniconi,

« Poulo-Condore : le

bagne d'Indochine », Paris : Gobelins,

l'école

des images, 2016

- Georges

Taboulet et Jean-Claude Demariaux, « La vie

dramatique de

Gustave Viaud, frère de Pierre Loti »,

Paris :

Éd. du Scorpion, 1961

- Gustave

Viaud, « L'île

de Poulo-Condore, topographie médicale et rapport sur la

situation présente », Archives

de médecine navale, 1864,

n° 1, pp. 80-88

- Peter

Zinoman, « The colonial Bastille : a

history of

imprisonment in Vietnam, 1862-1940 »,

Berkeley :

University of California press, 2001

|

|

Spécialiste

de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie où il est

né en 1961, Frédéric Angleviel est

l'auteur d'une

œuvre abondante centrée, pour l'essentiel, sur la

grande

île mélanésienne. On ne

présente ci-dessous

que les deux titres les plus récents, publiés

chez

l'éditeur de “ Poulo

Condore ”.

|

- « Un

drame de la colonisation :

Ouvéa, Nouvelle-Calédonie, mai

1988 »,

Paris : Vendémiaire (Chroniques), 2015

- «

La France aux antipodes : histoire de la

Nouvelle-Calédonie », Paris :

Vendémiaire

(Chroniques), 201

|

|

|

| mise-à-jour : 16

avril 2020 |

|

|

|

|