|

A ma fille Aline, ce cahier

est dédié [nlle publication en fac-simile

du Cahier réalisé par Paul

Gauguin à Otaïti, en 1893,

précédé de Le « Cahier pour

Aline », Histoire et

signification par Victor Merlhès] / Paul Gauguin ;

éd. par Victor Merlhès. - Paris :

Sté des Amis de la Bibliothèque d'Art et

d'Archéologie, Bordeaux : William Blake & Co., 1989. - (2 vol.) 86 p.-[56] p. de pl. :

ill. ; 23 cm.

ISBN 2-905810-32-7

|

Quand

il débarque à Tahiti pour la

première fois, en juin 1891, Gauguin cherche un monde

nouveau, mais il n'a pas renoncé à tout ce qui

l'attache durablement à l'Europe.

Dès les mois qui suivent, il éprouve une

première désillusion au spectacle du monde

polynésien qu'il voit reculer et vaciller face aux

assauts du colonialisme. Dans le même

temps il souffre chaque jour plus âprement du

déracinement qu'il s'est imposé.

Le Cahier pour Aline

peut être lu comme le journal d'un exilé. A

l'exception des quelques paragraphes consacrés

à la genèse du tableau Manao

Tupapau, l'île où Gauguin

réside pourtant depuis presque deux ans est absente du texte

rédigé en 1893. Au contraire, tout

y désigne les antipodes :

références à Edgar Poe, Wagner,

Schumann, Rembrandt, Corot, Verlaine,

Balzac, … Colère à

l'évocation du petit [Emile] Bernard. Et, surtout, la

dédicace appuyée à ma fille

Aline.

En opposition remarquable avec

le texte, plus connu, de Noa Noa,

le Cahier impose donc une

image par défaut de

l'île, lieu d'un manque — éprouvé douloureusement envers sa fille Aline. Seule la présentation

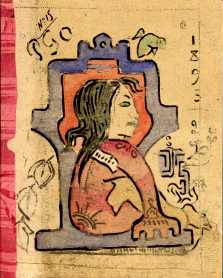

matérielle du cahier d'écolier

où s'exprime si directement cet amour paternel évoque Tahiti : la couverture d'origine est recouverte de tapa 1 et ornée d'un

dessin aquarellé représentant un tupapau,

figure errante qui hante les nuits des îles.

Les idées

consignées sur le Cahier ne cesseront jamais leur travail dans l'esprit de Gauguin ; beaucoup

reparaîtront dans les écrits

postérieurs : dans les Notes sur l'art

à l'Exposition universelle (1889), dans le

manuscrit (toujours inédit) Diverses

choses (1896-1897), dans Avant et après

(1902).

En 1897, apprenant la mort

d'Aline qui venait d'avoir dix-neuf ans, Gauguin est violemment

ébranlé : “ Sa tombe

là-bas, des fleurs — apparence que tout

celà. Sa tombe est ici tout près de moi.

Mes larmes sont les fleurs ; vivantes

celles-là » 2.

Le Cahier l'accompagnera jusqu'à sa

propre fin, quatre ans plus tard ; Segalen pourra le consulter aux

Marquises, parmi les autres vestiges consignés par

l'administration.

| 1. | nom

donné par les Polynésiens à une

étoffe

réalisée à partir d'écorce

d'arbre. | | 2. | lettre inédite à Mette,

citée dans le commentaire de Victor Merlhès. |

|

|

VICTOR

MERLHÈS

: Tahiti ! Sur la foi d'un mot de

Mirbeau : « Tahiti —

entrevu jadis pendant ses voyages de marin »,

on a prétendu que Gauguin y aurait fait escale en 1867. Rien

n'est moins sûr. Quoi qu'il en soit, il s'informe et

s'enthousiasme : « J'ai lu un

livre du département des colonies donnant bien des

renseignements sur l'existence de Taïti,

écrit-il au mois d'août [1890] à son

camarade Schuffenecker. Merveilleux pays dans lequel je

voudrais y terminer mon existence avec tous mes enfants. Je

verrais plus tard à les faire venir —

(…) Je ne vis plus ici que dans cette espérance

de la terre promise ».

☐

Vol. 2, p. 19

|

| COMPLÉMENT

BIBLIOGRAPHIQUE |

- Le

manuscrit conservé au Fonds Jacques Doucet de la

Bibliothèque d'Art et d'Archéologie, a fait

l'objet d'une première édition en fac-simile (500

exemplaires), avec un commentaire de Suzanne Damiron, en 1963.

- Présentation

richement illustrée du manuscrit consultable sur le site de

l'Institut

National d'Histoire de l'Art (INHA).

|

- « Cahier

pour Aline » préface de Philippe Dagen,

Paris :

Ed. du Sonneur (La Petite bibliothèque), 2009

- «

À ma fille Aline, ce cahier est dédié »

relevé des inscriptions portées par l'artiste sur le

cahier manuscrit confectionné pour sa fille Aline à

Otaïti en 1891, Bordeaux : William Blake & Co., 2015

|

|