|

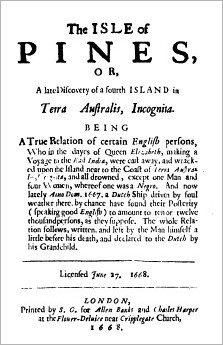

The Isle of Pines, or, A late

discovery of a fourth island in Terra Australis incognita / George Pine [i.e. Henry Neville]. - Londres : Allen

Banks and Charles Harper, 1668. - 9 p.-pl. ;

19 cm.

|

|

SERGE

SOUPEL :

L'Angleterre possède avec le très court The

Isle of Pines (1668) de Henry Neville un cas remarquable.

Quatre femmes et un homme sont échoués sur une

île et y vivent assez bien et assez longtemps

(après avoir récupéré des

marchandises sur leur navire naufragé) pour se

multiplier au point qu'à la mort de l'homme, George Pine,

devenu arrière-grand-père à

quatre-vingts ans, l'île est peuplée de 1788

âmes (cinquante-neuf ans après le naufrage). On

crut à cette fable […] mais moins en Angleterre

qu'ailleurs, et Dryden dans son Mr. Limberham s'en

moqua autant que le fit Richard Head dans le pastiche Western

Wonder.

☐ Introduction

(p. 19), in : Daniel Defoe, « Vie

et aventures de Robinson Crusoe », Flammarion (GF,

551) : Paris, 1989

|

|

MICHEL

TRÉMOUSA : En

1668 parut à Londres le récit The Isle

of Pines, or A late discovery of a forth island near Terra Australis

incognita, de Henry Neville (1620-1694). Des traductions

en furent publiées dans toute l'Europe. Ce bref

récit de neuf pages inspira un roman allemand de plus de

quatre cents pages 1, L'Histoire

curieuse et véridique de Joris Pines, natif de Dublin en

Irlande. Où sont décrits en détail son

arrivée et son séjour d'une

durée de soixante-dix ans dans une île

désolée des Terres Australes en compagnie de ses

quatre femmes, savoir une négresse et trois

Blanches ; ainsi que les aventures étonnantes qui

lui advinrent dans cette île, sa nombreuse

descendance, l'institution de la polygamie continuée

par ses descendants les Pinésiens, son testament et

ses lois, la discorde entre ses enfants, leur conduite incestueuse

commandée par la nécessité ;

de même que leurs échanges avec les

naturels de ces contrées, les moeurs et les

coutumes étranges qui régnaient parmi eux.

☐ Notes

du traducteur

(pp. 297-298), in : Johann Gottfried Schnabel,

« L'île

de Felsenburg », Paris : Fayard,

1997

| 1. |

« Quant à l'histoire

de Joris ou George Pine, elle a pour elle, depuis

l'an 1667, d'avoir un certificat de naissance passable, mais depuis

qu'un anonyme prétend l'avoir traduite de l'anglais en

allemand en la réchauffant à la façon

d'un plat de choucroute relevé de groseilles vertes, il en

est résulté un tel pot-pourri qu'on a peine

à y retrouver les quelques parcelles de

vérité réduites en bouillie qui nagent

au fond de la sauce allongée. D'où il suit que

quiconque n'a pas déjà lu cette histoire dans

d'autres livres la tiendra pour pure invention et

conséquemment jettera l'enfant avec l'eau du

bain. » — Johann Gottfried

Schnabel, « L'île de

Felsenburg » op. cit., Préface

de l'auteur, p. 12 |

|

| COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE | - [Henry

Neville], « Nouvelle decouverte de l'isle Pinés

située au delà de la ligne

æquinoctiale », Paris : chez Sébastien

Mabre-Cramoisy, 1668

| - Onofrio Nicastro

(ed.), « Henry Neville e L'Isola di Pines,

col testo inglese e la traduzione italiana di The Isle of

Pines », Pisa : SEU, 1988

- Susan Bruce

(ed.), « Three modern utopias : Utopia

(Thomas More), New Atlantis (Francis Bacon), The

Isle of Pines (Henry Neville) »,

Oxford : Oxford university press (Oxford world's classics),

1999

| - Chauncey

Worthington Ford, « The Isle of Pines,

1668 : an essay in bibliography »,

Boston : The Club of odd volumes, 1920

- Pierre Lurbe,

« Une utopie inverse : The Isle

of Pines de Henry Neville (1668) »,

Bulletin de la Sté d'études

anglo-américaines des XVIIe

et XVIIIe

siècles, vol. 38, juin 1994

- Sophie Jorrand,

« Le discours narratif dans The Isle of

Pines d'Henry Neville : enchâssements et

décalages », Cahiers Réforme

et contre-Réforme (Université Blaise Pascal),

n° 6, juin 2002

|

|

|

| mise-à-jour : 4

novembre 2005 |

|

|

|

|