|

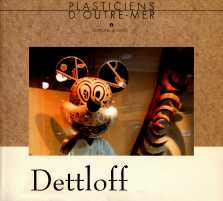

Dettloff / Andreas

Dettloff ; texte de Riccardo Pineri. - Papeete :

Éd. Le Motu, 2002. - 70 p. :

ill. ; 22x24 cm. - (Plasticiens d'Outre-mer).

ISBN 2-915105-01-4

|

|

Riccardo Pineri a participé

(2000-2005) au jury du « Prix du Livre Insulaire »

d'Ouessant. |

|

Au premier abord, le travail

d'Andreas Dettloff semble tourner en dérision les apparences

les plus immédiatement perceptibles

— pour un œil

étranger — de la culture graphique

polynésienne.

Mais la charge de cet artiste

allemand installé à Tahiti depuis 1989 vise une autre cible ; elle met,

joyeusement, en cause le regard occidental — devenu,

aujourd'hui, celui des Tahitiens

eux-mêmes — sur un monde de formes que,

faute de pouvoir les comprendre immédiatement, il

s'ingénie depuis le temps de la “ découverte ”

à dénaturer, aussi bien dans la peinture que, par

exemple, dans les panneaux publicitaires.

Les tiki détournés,

crânes

ornés et désacralisés, Marquesan beauties,

boucliers virtuels

et autres traces de

culture ont le double mérite d'inciter

les uns (“ nous ” ?)

à remonter au-delà d'une imagerie conventionnelle

et d'encourager les autres

(“ eux ” ?) à

prendre le risque de faire vivre des formes neuves sans renier

l'héritage.

|

| EXTRAIT |

En arrivant en Polynésie, Dettloff ne

regarde pas avec des clins d'œil la

réalité, il ne participe pas à la

fabrique des images saint-sulpicienne de Tahiti mais il constate

l'usure des mémoires et des signes, il comprend que l'image

survalorisante de la

« Polynésie-paradis »

est un écran produit par la culture occidentale, une mise en

scène de l'origine inaltérée, au

même titre que l'image coloniale du « bon

sauvage ». Depuis les bouleversements

économiques et anthropologiques des années 1960,

l'image de Tahiti produite ailleurs et intégrée

comme « nature » ne cesse de se

confronter avec la tentative de la part de la culture

polynésienne renaissante de trouver son image

véritable, entre l'héritage culturel et

l'invention du nouveau.

[…]

En partant de son versant européen le

travail de Dettloff participe pleinement à la

nécessité de transformer le conflit entre

« identité » et

« différence » du plan

du « fantasme » au domaine de la

confrontation des « formes »,

dont l'enjeu est la reconnaissance et non uniquement

l'échange et le troc d'imagerie.

☐ pp. 7-13

|

|

| COMPLÉMENT

BIBLIOGRAPHIQUE |

- Andreas

Dettloff, « Comment trouver une nouvelle

signification

à l'objet ancien ? », Bulletin

de la

Société des études

océaniennes, 267,

septembre 1995

- Andreas

Dettloff,

« Les graphismes marquisiens à Papeete,

laboratoire

des rencontres improbables » in Carol Ivory (dir.), Matahoata, arts et

société aux îles Marquises,

Arles : Actes sud, Paris : Musée du Quai

Branly, 2016

|

|

|

- Riccardo Pineri,

« L'île

matière de Polynésie »,

Paris : Éd. Balland, 1992 ;

Papeete : Éd.

Le Motu, 2006 (nlle éd. revue et augmentée)

- Riccardo Pineri,

« Adriaan

Herman Gouwe, peintre de Polynésie »,

Taravao (Tahiti) : Éd. Avant et Après,

1998

- Riccardo Pineri

(dir.), « Paul

Gauguin : héritage et confrontations »,

Papeete : Éd. Le Motu, 2003

- Riccardo Pineri,

« Joan

Abelló en Polynésie »,

Mollet del Vallès : Museu

Abelló ;

Papeete : Musée de Tahiti et des îles,

2007

- Riccardo Pineri,

« Chroniques

du temps volé »,

Papeete : 'Api Tahiti, 2014

| |

| | Les artistes de Tahiti et ses îles : Andreas Dettloff |

|

|

| mise-à-jour : 5

février 2015 |

|

|

|

|